-

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 理事長

豊永 厚志氏

-

アチーブメント株式会社 顧問 木俣 佳丈氏

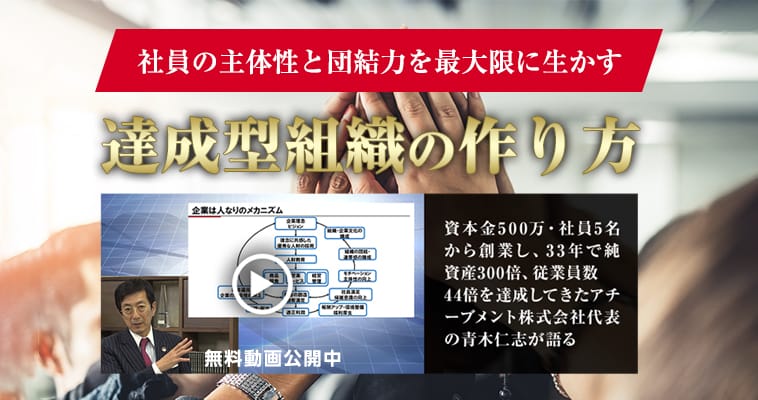

- アチーブメント株式会社 代表取締役会長 兼 社長

青木仁志

中小企業の成長こそ次代の活力 明日を拓く力を支援し続ける

中小企業政策の中核的な実施機関として、企業の成長ステージに合わせた幅広い支援を行っている独立行政法人 中小企業基盤整備機構。これまで各種セーフティネットを充実させてきたほか、多様な支援を用意して企業に寄り添い、日本経済の成長を支えている。今回はそうした中小機構の理事長である豊永厚志氏を招き、中小企業への支援体制や今後の中小企業経営者に期待することなどを伺った。

セーフティネットを整えソフト面の支援も強化

木俣

木俣新型コロナウイルスの流行は収束し切っていないものの、社会は正常化しつつありますが、中小企業はここ数年過酷な状況に置かれてきました。その間どのような支援をされてきたのでしょうか。

2019年年末に第1例目の感染者が報告され、その後数か月ほどで日常が大きく変わりました。私たちが四半期ごとに行っている中小企業の景況調査でいうと、2020年5月の景気動向指数がマイナス70程度まで落ち込み、85%の人が景気は悪くなっていくと答えています。これはリーマンショックよりも深い谷で、言葉はやや過激ですが「中小企業全体が窒息しかけている」という危機感を覚えました。そこで、コロナ禍の出だしから3年ほどで30万社以上への補助金を提供したほか、経営相談や情報提供など多角的な支援に取り組んできました。

課題設定段階の支援を重視する『伴走型支援』に注力されたそうですね。

はい。企業が困っていることに対して、ただ単に補助金や各種支援制度を提示するのではなく、課題設定の段階から対話と傾聴を重視したコンサルティングを行う『伴走型支援』に力を入れました。この3年間で一定の手応えを感じています。

木俣

木俣豊永理事長は中小企業庁長官を務められ、その後2019年から中小機構の理事長に就任されました。中小企業の活性化や支援に関して、川上から最前線の取り組みまで双方に携わった方はそうおられません。そのようなお立場から、これまでわが国の中小企業をどのように支援されてきたか、時代的な背景も含めてお話しいただけますか。

日本の中小企業はピーク時には500万~600万社程度でしたが、今は約357万社まで減りました。戦後から長きにわたって減少理由の大半を占めてきたのが倒産で、中小企業政策は何と言っても「資金繰り」という時代が長く続きました。特に高度成長期の時代は右肩上がりの社会だったため、資金繰りさえ上手くできれば勝機を見出せた。戦後最初に政府系金融機関が設立され、その後信用保証協会ができ、中小企業庁が設置されました。また日本政策金融公庫の前身となる国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫などもでき、様々な施策が講じられてきました。私たち中小機構の倒産防止共済など、各種セーフティネットが整えられた結果、倒産は激減しました。

リーマンショックや新型コロナウイルスの感染拡大など、突発的に起こった様々な出来事により、苦境に陥った事業者の方は多数おられます。いまだにコロナ禍の影響で四苦八苦されている方も少なくない状況ではありますが、中小企業を支えるセーフティネットは、かなり整備されてきたといえそうですね。

はい。20年前頃の中小企業の自己資本率は15%でしたが、10年前には39%になりました。大企業の平均が42%ですからほぼ同レベルだといえます。経営者の方々の努力もあって中小企業が逞しくなり、金融系の支援に対するニーズも減りました。しかしそのぶん非金融系の支援に対するニーズが増しました。先々が不明確で予測できない「VUCAの時代」を迎え、経営に難しい判断を迫られることが増えたこともあって、ソフト分野の多様な支援制度を設けています。

木俣

木俣グローバル化やテクノロジーの発展が速いことから、ビジネス環境の変化が加速し、人々の価値観にも大きな変化が生じています。また突如として巻き起こったコロナ禍が社会を一変させたり、地域間の紛争が産業界に多大な影響を与えたりということも、私たちは経験しました。先々が読みにくい時代にあって、支援の多様化が進んできたのですね。

そのとおりです。様々な領域の専門家を派遣したり、販路開拓のためのコーディネートをサポートしたりと、幅広い支援を行っています。そうした非金融系支援の一つが、先にもお話しした『伴走型支援』で、ここにきてますます脚光を浴びています。そのようなソフト面の支援のほか、中小企業庁から預かった多様な補助金を、中小企業に向けて支援するという役割も担っており、その額はここ3年間で6兆円にも上ります。

日本の中小企業政策全般において、中小機構が担ってきた役割の大きさと、歴史がよくわかるお話ですね。

後継者人材バンクを設置し事業継承をサポート

木俣

木俣その時々のニーズに合わせて、中小企業をきめ細かく支援されてきたことがよく理解できました。しかし時代の変化は、また新たな問題を生じさせているようです。中小企業の黒字倒産が増加していますが、最大の要因となっているのが事業承継の問題ですね。

はい、とても深刻な問題です。事業承継が中小企業経営者の悩みの1丁目1番地になったのは、ここ10年のこと。現在、中小企業経営者の平均年齢が63歳で、70歳以上の経営者が占める割合が64%と、高齢化に拍車がかかっています。そうした方々が事業承継できず、業績が好調であっても廃業・休業を迫られるケースが、倒産の約8倍にもなっています。

後継者が見つからないというだけでなく、後継者がいても上手くバトンタッチできないケースもありますね。

はい。幸いにして後継者が見つかったとしても、引き継ぎには通常3年、長くて10年ほどかかります。陸上競技のリレーでバトンパスゾーンが設けられているのと同様、事業を託すためには一定期間が必要だということです。バトンパスゾーンが近づいているのに次走者が見えない。見つけてもパスする余裕がない…そうしたケースが急増しています。

木俣

木俣後継者についても、変化が生じているようですね。

30年ほど前は85%が家族や親族でしたが、近年は親族内承継、従業員承継、第三者承継がそれぞれ3割ずつという割合になってきました。これら3タイプにはそれぞれ課題があります。たとえば親族内承継であれば相続税や贈与税を用意しておく必要がありますし、従業員承継であれば経営者保証の問題が出てきます。それらに対しては、全国に設置した『事業承継・引継ぎ支援センター』で、経理や法務などの専門家による相談業務を行っています。もう一つの第三者承継の多くがM&Aになりますが、こちらについては全国の『後継者人材バンク』で後継者のマッチングや、M&Aの支援などを実施するなど、支援を強化しています。

令和3年には1500件ものマッチングをされたとのことですね。事業承継に悩む中小企業には、とても心強い支援です。そうしたサポートがあることを、アチーブメント社としても中小企業の方々へ積極的にお伝えしたいと思います。

道徳と経済を両立する中小企業が日本の次代を拓く

木俣

木俣昨今、日本の中小企業は多すぎるのではないかという議論があるようです。そもそも多すぎるのだから、淘汰によって生産性の高い中小企業が生き残ればよいのではないかという意見もあり、意外にも賛同する方が多い。しかし、それはちょっと違うのではないでしょうか。

はい。まず大前提として強調したいのは、「日本の中小企業は多すぎない」ということです。OECD38カ国のなかで、日本の中小企業は確かに多い方から5番目です。ですが人口1万人あたりの割合でみると、実は38カ国中34位。台湾や韓国などよりもずっと少ない。多すぎるという指摘は間違っています。ただし、生産性が高くない中小企業が多いというのは事実です。でもその方たちの存在意義がないかというと、決してそうではありません。近所にすぐ駆け込める食材屋さんがある。不具合があれば駆けつけてくれる電気屋さんがある。そうしたことが、地域の人々の暮らしに大いに貢献しています。生産性という尺度のみで、存在価値を問うことはできません

木俣

木俣そのとおりですね。近年、数値化できるもののみに価値を認める傾向が強まっているように思えてなりません。地域の活力や快適性は、産業の多様性や重層性に支えられています。その一端を担っているのが中小企業であり、規模の小さな小規模企業が果たす役割も、ことのほか大きいものです。

すべての中小企業を一緒くたにして、議論することに無理がありますね。

おっしゃる通りです。約357万社ある中小企業群は「中規模中小企業」と「小規模中小企業」とに分かれ、前者が約60万社、後者が290万社程度になります。この290万社の多くが、木俣先生からご指摘があったように、地域密着できめ細かいサービス・商品を提供しており、セーフティネットとして重要な役割を果たしています。そしてこれらの小規模中小企業が、いまものすごい勢いで減ってきています。そうした層を減らさないことが、火急の要件になっていると思っています。

同感です。規模こそ小さくても、そうした企業は日本の活力の源泉です。しかしそれぞれの企業群では、課題は異なりそうですね。

はい。まず中規模中小企業についていうと、そうした企業には中小企業の枠を飛び出してほしいと考えています。昔の松下電気器具製作所さんや本田技研工業さんのように中小企業から大企業、そしてグローバル企業へと成長を目指していただきたい。現在も元気のよい企業がないわけではありません。ですが中小企業の「ガラスの天井」を目の前にして、立ち止まっているかのように見える企業も少なくありません。それを力強く打ち破っていただきたいのです。

木俣

木俣以前と比べて、日本の大企業が国際競争力を失いつつあります。世界最大のブランディング会社である米国インターブランド社が発表した『世界企業ブランドランキング2022』によれば、100位以内に入っている日本企業は7社のみ。それらの企業ですら10年後も安泰とはいえません。次代を支える企業が伸びてこないと、日本経済の成長はありませんね。

そのとおりです。また一方、小規模中小企業に関していうと、やはり生産性を高めることや、よい商品・サービスをとことん追求することが大事になってくると思います。そうした工夫によって競争力を高め、従業員の給与水準も上げていく。そうすることで、よい人材も集まり、さらなる成長につながります。

当社は社員5名、資本金500万円でスタートした小規模零細企業でしたが、36年かけて売上50億を超える企業に育ちました。付加価値生産性が中小企業で約550万円、大企業で約1300万円といわれるなか、当社は1670万円です。そうした成長は、いま豊永さんが話されたように、独自の商品・サービスを徹底的に磨き、生産性を高め、人材育成に邁進してきたからにほかなりません。

素晴らしいことですね。そうした実績をもつ青木社長からご覧になって、中小企業の活力をより高めていくためには、今後何が必要だと思われますか。

経営者自身が、経営の目的をしっかりもつことが大切です。そしてそれが、社員や取引先、顧客からみて魅力的なものである必要があります。渋沢栄一さんは、「私利私欲ではなく公益を追求する『道徳』と、利益を求める『経済』が、事業において両立しなければならない」と語っていますが、そうした志をもつべきでしょう。また一方で、経営能力を磨き続けることも大切な要素だと思っています。

なるほど。やはり経営者の志と知恵の出し方が大事ですね。最近の中小企業経営者は、総じて勉強熱心だと感じていますが、何から何まで一人でやろうという傾向が強いように思います。個で悩むと新しいことに挑みにくくなる。現場を巻き込むことで従業員のモチベーションが上がりますし、時代のニーズに合ったアクションがとれるようになるのではないでしょうか。

木俣

木俣そのように社員同士の距離が近く、知恵を出し合って総力を集結しやすい点こそ、中小企業本来の強みですね。今後の日本の成長を支えていくうえで、中小企業の活力は不可欠ですし、可能性をもつ企業もたくさんあります。私たちも中小企業経営者の成長を全力でサポートし、それを社会の活力につなげたいと思っています。本日はありがとうございました。

1956年鹿児島県出身。東京大学法学部卒。1981年4月通商産業省(当時)入省。2010年7月中小企業庁次長、11年8月経済産業省大臣官房商務流通審議官、12年9月同大臣官房商務流通保安審議官、13年6月日本政策金融公庫代表取締役専務取締役・中小企業事業本部長、15年7月中小企業庁長官、16年11月みずほ銀行顧問。19年4月独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長。