-

独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長

宮川 正氏

-

アチーブメント株式会社 顧問 木俣 佳丈氏

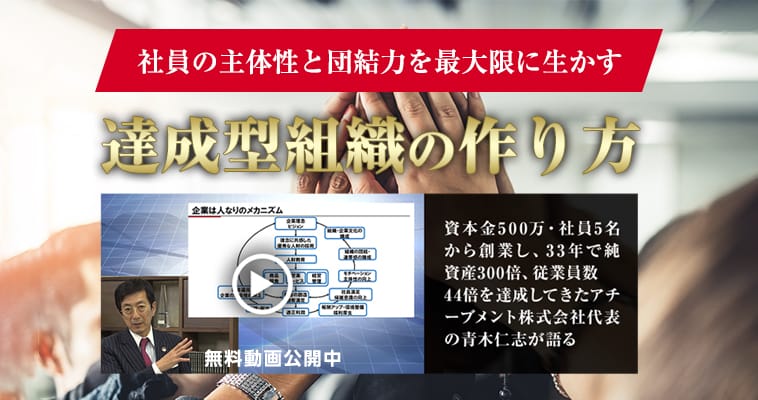

- アチーブメント株式会社 代表取締役会長 兼 社長

青木仁志

「独立自尊」の心構えが組織・地域・国家の発展を創る~かつてない官民のパートナーシップを目指して~

国の中小企業政策の中核的な実施機関として、中小企業・小規模事業者の成長を支援している中小企業基盤整備機構(中小機構)。設立20周年を迎える節目の年に、同機構の理事長となった宮川氏は、官民双方の立場を経験するという異色のキャリアを有しており、活躍が大いに期待されている。中小企業が多くの課題に直面するなか、今後の中小企業支援のあり方や、新たな取り組みなどについてお話を伺った。

官民双方の「現場」の視点~キーワードは「技術」~

宮川理事長は通商産業省(現経済産業省)に入省後、中部経済産業局長や関東経済産業局長などで要職を歴任された後、大阪ガス株式会社で約9年間勤務されるという経歴をお持ちです。そのように「官民」双方の実務経験がある方は、極めてまれですね。またご両親も中小企業経営者だと伺っています。

宮川氏

宮川氏はい。母方の親族が製造業を営んでいて、そこに父が入社して役員に就いていました。家族的な雰囲気の製造現場で、私も頻繁に出入りしており、社員の方々にとても可愛がっていただいた記憶があります。そうしたなかで、中小企業経営や現場感を、肌で感じながら育ちました。そんな原体験があったからでしょうか。大学では経済学部で理論的なことを学びましたが、それよりも企業経営や製造技術など、現場に近い領域の知見に興味がありました。特にものづくりや技術への関心は強く、なおかつ様々な業界を見たいという思いがあったため、当時の通商産業省に入省したのです。

公務員をされていた頃も、中小企業への関わりが深かったと伺っています。

宮川氏

宮川氏はい。公務員としては32年間勤務しましたが、そのうちの10年ほどは、ものづくりや中小企業関連の業務に取り組んでいました。特に関東経済産業局長や製造産業局長をしていた頃には、地域の中小企業と接する機会も増え、技術志向型企業の経営者と熱く議論することも少なからずありました。私は学生の頃から一貫して、「天然資源がないこの日本を救うのは〝技術〟だ」という思いがあり、技術を社会や経済の成長に活かそうというテーマは、ライフワークだといっても過言ではありません。

強い思いをひしひしと感じます。宮川理事長は退官された後、大阪ガスに入社し、昨年まで代表取締役副社長を務められました。公務員と民間企業との違いを肌で感じられたことと思います。

宮川氏

宮川氏はい。公務員だった頃は、技術に対して客観的な視点を持って見ていましたが、民間企業の経営に携わってからは、「技術をどうやって社会に出していくか」という思考が定着しました。また現場の方々と密にコミュニケーションする立場も経験したので、企業の力の源泉は現場にあるということを、身をもって理解しました。

まさにハイブリットな視点と思考をお持ちだということですね。素晴らしい。近年、日本経済は大きな変化の時期にいますが、宮川理事長はどのように見られていますか。

宮川氏

宮川氏日本銀行の『全国企業短期経済観測調査』や、中小機構の『中小企業景況調査』によると、経済全体がデフレ経済からの脱却という新しい局面に入りました。「経済の好環境」モードに入りつつあると、私は認識しています。一方で課題も多く、業種や業態、地域によって経営状況にはバラつきがあります。大企業が5%超の賃上げを行い、中小企業においても一定の賃上げが行われたものの、予断を許さぬ状況です。

日本経済の裾野まで活力をいきわたらせるためには、中小企業の成長が不可欠です。これからが正念場ですね。

きめ細かく、重層的なサポート体制を構築

現在はビジネス環境や技術の変化のスピードが速く、国際競争も激化しており、中小企業は多くの課題に直面しています。宮川理事長はそうした問題をどう捉えられていますか。

宮川氏

宮川氏一括りにはしにくいものの、中小企業が直面している課題は大きく分けて3つで、「人手不足」「事業承継」「価格転嫁」だと捉えています。

当社のセミナーを通して多くの企業経営者と接していますが、まったく同感です。それらの課題に対する対策についてお話しいただけますか。まずは人手不足の問題からお願いします。

宮川氏

宮川氏賃上げや新商品開発、新規事業への進出による収益確保など、各企業が様々な対策を講じる必要があるでしょう。中小機構としては『中小企業省力化投資補助金』によって、省力・省人化の推進を支援しています。たとえば「清掃ロボット」や「配膳ロボット」、DX導入のための事業費などを一部補助することで、生産性向上を後押ししようというサポートです。ただ専門家がいないことが中小企業のIT導入の妨げになっていることも勘案し、2023年からオンライン相談窓口『IT経営サポートセンター』を始動させました。本サイト開設以来、多数の相談が寄せられています。

それは心強いですね。中小機構が2023年に行った調査では、中小企業の3割強が人手不足を深刻な状況だと答え、6割強が重要または将来的な課題として認識しています。人手不足解消は本当に大きな課題です。

同感です。二つ目の課題である事業承継についてですが、これについてはより緊急性が高い課題ではないでしょうか。『2024年度版中小企業白書・小規模企業白書』によると、中小企業の約半数は後継者が不在だとされていますね。

宮川氏

宮川氏はい。まさに喫緊の課題で、スピード感をもって取り組まなければ、雇用の損失によって社会全体に大きな影響が出かねません。第三者承継(M&A)や事業承継税制の活用も視野に入れ、各企業の状況に合わせた幅広い支援を行っています。たとえば中小機構では『事業承継・引継ぎ支援センター』を運営していますが、相談件数は右肩上がりで、2023年度は2万3722件、M&Aの成約件数は2023件で、いずれも過去最高の実績を挙げました。

素晴らしい。近年はM&Aによる事業承継が増えていますが、適正なM&Aかどうかということを、中立的な立場で判断する機能も強化するそうですね。

宮川氏

宮川氏はい。適正なM&Aかどうかということを公平・公正に判断するセカンドオピニオン的機能を、同センターに持たせることで、より安心してM&Aを実施できるようサポートしていきます。

親族内承継、社内承継、第三者承継などタイプは異なれど、事業承継は企業が変化し、成長するための好機でもあります。そうしたチャンスを活かせる企業がたくさん出てくることに期待したいですね。

さて、そして三つ目の課題である価格転嫁についてです。先ほどもお話に出ましたが、2024年の春季労使交渉では中小企業にも賃上げの動きが見られました。しかしながら、従業員の流出を防いだり、新たな人材を確保したりするための「防衛的な賃上げ」が、全体の6割を占めていました。

宮川氏

宮川氏はい。デフレ経済から脱却し、「経済の好環境」モードへ本格的に移行するには、継続的な賃上げは必要です。しかしそれが可能な企業ばかりではないのが実情でしょう。取引適正化を推し進め、価格転嫁しやすい環境を整えるべきですね。中小企業庁が公正取引委員会と連携して推し進めている下請法改正によって、そうした環境は今後よりいっそう整ってくるはずです。また一方、企業自らが生産性を高めることで、賃上げのための体力をつけることも大切です。そのためにも、先に述べた『中小企業省力化投資補助金』などを大いに活用し、自社の生産性を高めてほしいと考えています。

おっしゃるとおり経営体力強化が、継続的な賃上げには不可欠ですね。そのためにも事業拡大や、新たな収益源の開拓に力を注ぐ必要もあります。中小機構の『第5期中期経営計画』では「地域経済を牽引する中小企業への支援」、「海外展開を目指す企業への支援」などに注力する方針が打ち出されました。

宮川氏

宮川氏はい。中小企業の成長やイノベーションの創出に向けた相談・助言を行うほか、ニーズに応じてハンズオンによる一貫した支援を実施。機構のネットワークを活用し、元気な中小企業のさらなる成長をサポートしています。そうした支援による成長のプロセスで、新市場を求めて海外展開を目指そうという企業も出てくることでしょう。そのような企業への支援も充実させています。中小企業の皆様の売上拡大や新規取引先確保、海外展開を応援するサイト『J-GoodTech(ジェグテック)』では、サイト内に海外展開のための情報を集約した『海外マッチングスクエア』を立ち上げました。掲載企業は海外の政府機関からの推薦を受けた企業ばかりですが、新たな販路開拓のツールとしてぜひ活用いただきたいです。

海外展開に関心はあるものの、ノウハウやリソースが乏しい中小企業にとって、本当にありがたいサポートですね。一方で「スタートアップの創出・成長への支援」にも注力しておられると伺っています。

宮川氏

宮川氏はい。おっしゃる点も、まさに重要な課題だと考えています。短期間での成長を目指すユニコーン企業や、ゼブラ企業への支援に注力しています。ユニコーン企業の中でも、特に卓越した技術を持つディープテック企業などは、設立初期の段階から海外展開を目指す挑戦を後押ししていきたいと思っています。そして、規模は大きくなくとも地域社会における課題の解決と持続可能な地域経済成長への貢献が見込まれるようなゼブラ企業も非常に重要な存在です。地域住民の共感と信頼を集め、ともに発展していける企業が、さらなる成長を遂げていけるよう施策を打ち、実行しているまさに真っ只中です。たとえば『FASTAR(ファスター)』というアクセラレーションプログラムでは、約1年の間、中小機構の専門家が戦略立案などを〝伴走支援〟するほか、VC・大企業とのマッチングイベントを行うなどして成長をサポート。このプログラムでは、地方圏や、革新的技術をもつスタートアップの掘り起こしも強化しています。

素晴らしい。実にきめ細かいサポートですね。

宮川氏

宮川氏これだけ社会情勢が早く移り変わるなかでは、支援体勢も柔軟に変化させることが大事です。そのため「リミッターを外して考える」ことの必要性を、常に職員に訴えています。過去の経験や前例にとらわれることなく、環境の変化や現場で起こっていることに目を配り、思考の制限を取り払って対処してほしいと。

すばらしい。宮川理事長は「成功する経営者の資質」が大いにある方だと、お話を伺って確信しました。

「独立自尊」する企業を伴走支援でより元気に

これまでのお話でも分かるとおり、日本の中小企業支援対策はとてもきめ細かく、重層的な仕組みが構築されていると思います。しかしだからといって、経営者がそれに寄りかかるようなスタンスではいけませんね。

宮川氏

宮川氏昨年、韓国と台湾に行って、現地の中小企業経営者の方々とお会いする機会がありました。そこで感じたのは、どの方も驚くほど向上心が強く、エネルギッシュだということ。自分たちが成長して、経済を牽引していこうという気概をひしひしと感じました。私がお会いする日本の経営者の方は皆さんとてもお元気ですが、かつて我が国にあふれていた活力を、失っている人も少なくないのかもしれません。

同感です。経営者はもっと気力を出して学ばなければいけないし、よりいっそう考えなければいけない。ちなみに当社社員の平均年齢は30歳で、平均年収は630万円ですが、私はそれを800万円に上げたいと本気で思い、日夜、知恵を絞っています。企業がピンチに陥った際の支援対策を拡充させることは大切ですが、経営者のメンタリティを変えていくことがより大事だと思っています。「事前の一手は事後の百手に勝る」です。日頃の学びがそれを可能にします。

経営者が率先して学び、視野を広げていくことが大事ですね。宮川理事長のように官民双方の視点をもつ方に、講演やメディアを通してさらにメッセージを発信していただくことに期待します。

宮川氏

宮川氏先にもお話があったように、いまは社会の変化が加速し、先の見えにくい時代です。そうした時節だからこそ、肝要なのは福澤諭吉が唱えた「独立自尊」の精神だと思っています。西洋文明にふれた福沢諭吉は、「今後の国家の発展に必要なものとは何か」ということを自ら問い続けました。そして行き着いたのが、独立自尊の精神です。厳しいビジネス環境のなか、たいへんな苦労をされている方も多いと思いますが、今一度、独立自尊の精神を奮い起こして、日本に活力を吹き込んでいただきたいと思います。

時代が音を立てて変わるなか、どうすれば日本を西洋列強と伍する存在にできるかということを考え抜いた結果、独立自尊に行きついたのですね。そこには「この日本を良い国にしたい」という使命感があったはずです。使命とは「命を使う」こと。目先の損得も大事ですが、我々の子や孫に良い国を残そうという気概をもって、真摯に経営へ取り組みたいものです。

宮川氏

宮川氏中小機構のロゴには2本の矢印がデザインされています。それらは中小企業の「自ら前進する力」と、中小機構の「後方から支える力」を表しており、2本の矢が並走するように描かれています。独立自尊の精神で、自ら未来を切り拓こうという中小企業に寄り添い、温かくサポートしていくことが我々の使命です。

素晴らしいメッセージをいただきました。本日はありがとうございました。

東京都出身。東京大学経済学部卒業後、1982年4月に通商産業省(現経済産業省)入省。中部経済産業局長、大臣官房審議官(政策総合調整担当)、中小企業庁次長、関東経済産業局長、製造産業局長などを経て2014年に退官。その後、大阪ガス株式会社に入社し、取締役常務執行役員、関西経済同友会常任幹事などを歴任。 2018年4月から2024年3月まで代表取締役副社長執行役員を務める。2024年4月から独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長。